廣西:傳統村落煥發新活力

廣西賀州市富川瑤族自治縣朝東鎮秀水村新貌。鐘國偉攝

走進廣西三江侗族自治縣林溪鎮高友村,侗族特色的寨門、鼓樓、風雨橋、吊腳樓盡收眼底。古樸的吊腳樓飛檐翹角,深黑色的屋檐透著別樣的風情。

高友村是三江保護最為完好的侗族傳統村落之一,全村466戶人家大多居住在傳統的吊腳木樓里。該村先后入選“第一批中國傳統村落”“世界文化遺產預備名單”“中國首批少數民族特色村寨”。

據介紹,三江侗族自治縣共有36個村落列入廣西傳統村落保護名錄,其中有21個村落列入中國傳統村落名錄,是廣西推進傳統村落集中連片保護利用的一個縮影。近年來,廣西采取多項措施推動傳統村落保護利用,建立了示范建設評估制度,注重活化利用傳統建筑、推動保護利用改革試點和“傳統村落+”資源整合聯動發展。

合理規劃

2024年,在成功入選國家級傳統村落集中連片保護利用示范縣后,欽州市靈山縣設立了傳統村落保護中心。

“中心主要職能包含傳統村落保護研究、傳統村落活化利用、傳統村落設計、傳統維修工程實施方案設計、傳統村落價值評估等,為推進靈山縣傳統村落的保護和活化利用工作打下良好基礎。”靈山縣住房和城鄉建設局村鎮股副股長蒙勝琪說。

靈山縣組建專業團隊,深入各個傳統村落,對歷史建筑、民俗文化、自然生態等諸多方面展開全面的資源勘查與精細評估,全方位梳理村落的“內在脈絡”。

據介紹,靈山縣編制了傳統村落集中連片保護利用規劃,確立“一核四區十要點”工作統籌藍圖,以建設“一帶一路”古今運河交匯處的傳統村落中外文化交流示范區為核心,涵蓋“荔枝+嶺南文化展示體驗區”“茶葉+鑊耳建筑文化研學區”“運河+生態休閑旅游融合區”“民俗+傳統技藝傳承體驗區”4個特色功能區以及10個傳統村落,致力于打造特色文化交流與融合發展的區域典范。

2024年,廣西住房和城鄉建設廳、財政廳聯合印發傳統村落集中連片保護利用示范建設工作評估的相關細則,加強對示范建設項目的評估、驗收、督導與管理,全面評估檢驗廣西傳統村落集中連片保護利用示范建設成效。這一舉措,有力推進了該區傳統村落保護利用工作。

三江侗族自治縣在2023年入選國家傳統村落集中連片保護利用示范建設名單。“近年來,三江縣堅持‘保護為先,利用為基,傳承為本’的原則,把全縣36個傳統村落有機串聯,并通過將21個國家級傳統村落集聚區域納入集中連片保護利用示范范疇,帶動全縣傳統村落活化利用。”三江侗族自治縣住房和城鄉建設局局長覃善書說。

科技賦能

培育一批高水平的傳統建筑工匠是傳統村落集中連片保護利用的關鍵。近年來,廣西注重傳承和發展傳統技藝,構建了“廣西建筑工匠學院”“傳統工匠培訓基地”“縣級培訓基地”3個平臺,大力開展農村建筑工匠培訓。

桂林市全州縣設立鄉村傳統建筑工匠培訓基地,采取“師傅帶徒弟”方式開展培訓,培訓內容主要包括砌筑(馬頭墻、清水磚墻等)、木工、雕刻、彩繪等傳統建筑技藝,為傳統村落保護發展提供人才支撐。同時,積極發揮鄉村傳統建筑工匠示范引領作用,通過“傳幫帶”的方式培養人才。

與此同時,現代科技的導入讓傳統村落保護利用煥發出新活力。桂林市灌陽縣是廣西首個實現中國傳統村落數字博物館全覆蓋的縣,共有32個村落上線中國傳統村落數字博物館平臺。

通過建立傳統建筑“普查—測繪—孿生—重生”數字化保護模式,運用“多方式、多場景”技術手段以及傾斜攝影、三維掃描等技術數字化展現村落基因特征,灌陽縣完成100余處歷史建筑數字建檔、30處歷史建筑以及10處文物建筑數字測繪和三維孿生建模工作,并制作傳統建筑建造技藝解構演示視頻,詳細解讀當地傳統建筑營建智慧。

靈山縣已完成大蘆村中國傳統村落數字博物館建設,其他傳統村落數字博物館素材拍攝和建設活動也已緊鑼密鼓地開展。2024年12月18日在大蘆村舉辦的“尋愈鄉旅”沙龍招商會上,主辦方利用人工智能虛擬交互技術,對廣西與東盟豐富的村落文化進行了跨越“時”與“空”的超現實展示,給人們帶來了新的游覽體驗。

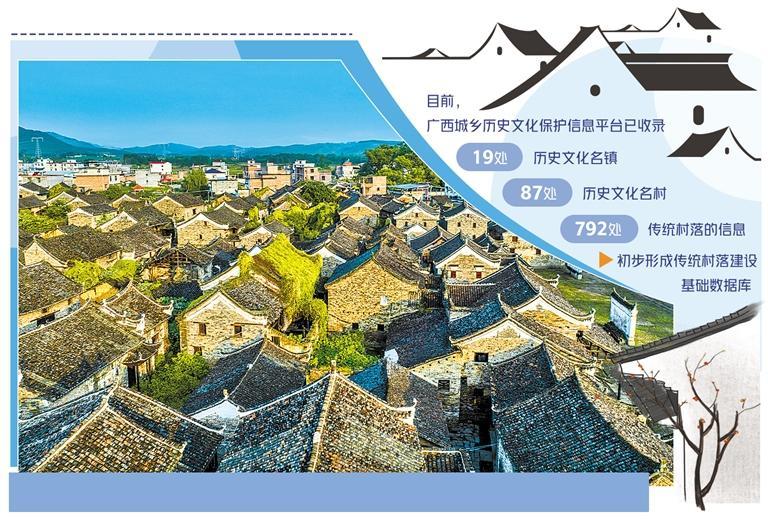

廣西住房和城鄉建設廳村鎮建設處處長曾俊杰說,近年來,廣西積極推動傳統村落數字化保護工作,開發了廣西城鄉歷史文化保護信息平臺,指導51個村建成了傳統村落數字博物館。目前,廣西城鄉歷史文化保護信息平臺已收錄19處歷史文化名鎮、87處歷史文化名村以及792處傳統村落的信息,初步形成了廣西傳統村落建設基礎數據庫,為傳統村落數字博物館建設打下了堅實基礎。

培育產業

大蘆多元文化交流傳播示范村、萍塘紅色教育研學古村、蘇村嶺南文化傳承體驗名村……靈山縣深度挖掘傳統村落獨特魅力,精心繪制各村落發展藍圖。其中,大蘆村以廣府文化為根基,以古建遺存為載體,將文化資源與研學需求深度融合,2024年接待研學學生20.6萬人次。

在加強保護的同時,廣西還創新方式方法,通過“傳統村落+”模式,將傳統村落與文旅、農業、健康等產業相融合,推動縣域經濟發展,促進鄉村振興。

靈山縣巧借“中國荔枝之鄉”稱號,挖掘傳統村落特色產業發展優勢資源。靈山縣縣長張海兵說,通過建設靈山荔枝標準化種植園,將荔枝產品納入荔枝飲品、零食生產線,實現“科技引領,標準驅動;三產融合,創新發展”。連續13屆荔枝文化旅游節的成功舉辦擴大了品牌影響力,2024年靈山縣荔枝產量達13.8萬噸,產業鏈總產值超30億元,推動了傳統村落荔枝產業蓬勃發展。

北海市創新采取村民主體、多方參與、多元投入的歷史文化名鎮名村和傳統村落保護發展模式,通過農村危房改造、村容村貌整治示范村項目建設,走出一條以歷史文化名鎮名村和傳統村落保護利用助推鄉村振興的道路。

美麗的北海潿洲島上分布著多座傳統村落。近年來,通過推動盛塘村、圩仔村等傳統村落保護性旅游開發,打造宜居宜業宜游傳統村落,潿洲島利用傳統民居改造特色民宿超過400家。

“潿洲島充分利用海島特色旅游資源優勢,創新‘傳統村落+民宿’發展新模式,把原生態傳統村落保護開發融入整體旅游規劃,落實傳統風貌建筑保護,弘揚火山島特色文化,促進了歷史文化資源開發利用。”潿洲島旅游區黨工委書記、管委會主任張實說。

聲明:版權歸原創所有,轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。