一顆水果的匠心底色

一顆水果,能編織出多長的產業鏈條?如何穩立潮頭、撐起強縣富民的底座?

秦嶺北麓,關中平原。富平尖柿、周至獼猴桃、白水蘋果,三個響當當的“土特產”,歷經多年曲折發展,如今已躍升為陜西三個縣區的主導產業,聲名在外,享譽四方。

近日,記者走進三大“果鄉”,體味執著創新匠心,探尋產業振興底色。

柿之匠心

臘月的關中大地,早已進入農閑時節。陜西富平大方天璽綠色農業發展有限公司的車間里,仍是一派繁忙。

自動化分選線上,個頭各異的柿餅,如同訓練有素的士兵,依照不同重量,精準滾入對應筐子,經整形、殺菌、包裝等一系列程序,發往全國各地。

在素有“中國柿鄉”之稱的富平,一顆柿子的產業鏈可以有多長?答案可能超出你的想象。

陜西云集柿業有限公司利用12道工序,將柿子釀成果酒,發掘出一片“藍海”。

“年輕人愛清爽,我們推出氣泡酒;年長顧客鐘情醇厚,我們就推出口味香濃的白蘭地。”公司行政經理李凱說,今年公司將嘗試利用中歐班列向中亞地區出口柿子酒。

產業鏈的長度關系到增值收益的幅度。2024年,富平柿子全產業鏈產值突破85億元,帶動13萬人就業。

“故事的開始,是一顆青澀的柿子。”富平姑娘楊維娜創辦的中國柿染藝術館前,寫著這樣一句話。

“青柿能干啥?”記者問道。

“疏果時會把青柿直接扔掉,但它富含膠質和柿丹寧,寶貝著呢!” 她向記者展示著漸染柿漆的布料,“經過破碎榨汁、自然發酵等工序,就能得到柿漆。”去年,她收購約100噸青柿子,制成40噸柿漆。

一顆小小的柿子,承載著創新與匠心。

富平縣洋陽柿餅專業合作社理事長鄭耀文做柿餅已有26個年頭。這些年,他曾被兩道難題困擾:“柿子成熟期短,有時來不及加工,直接放冷庫又會造成損耗;自然晾曬耗時久,咋能早點上市還保住風味呢?”

多年來,鄭耀文潛心研究富平尖柿和柿餅儲藏關鍵技術及設施,讓柿餅最快20多天就能上市,鮮柿冷藏期能延長至30天,損耗率能控制在3%以下。

“我的柿餅不愁賣!”鄭耀文自豪地說。

獼之匠耕

冬日,秦嶺腳下的西安市周至縣,田間一棵棵獼猴桃樹褪去綠意,整齊靜立。

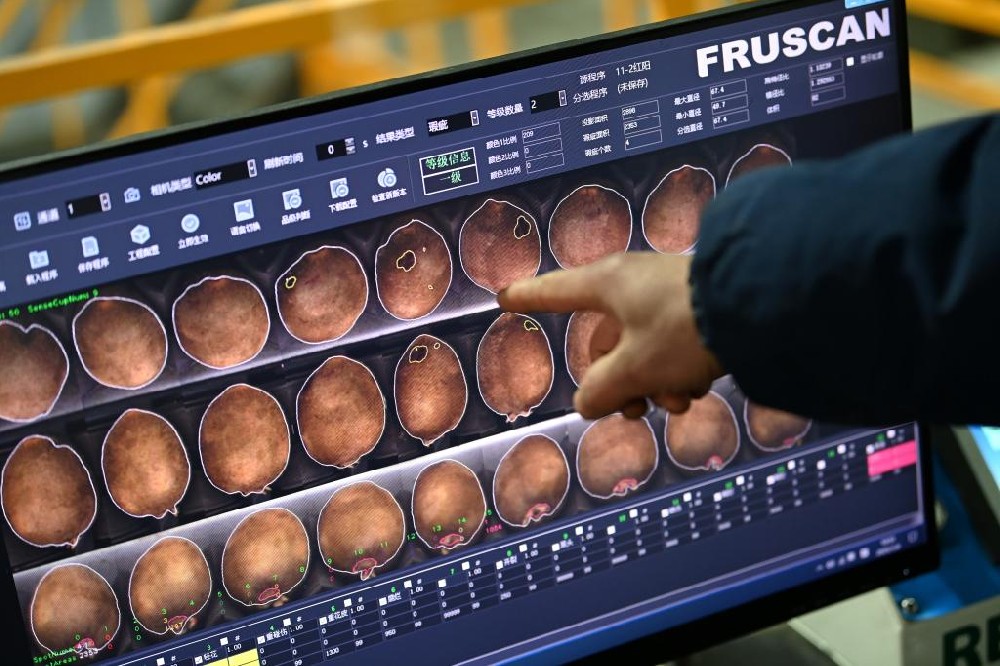

??1月4日,在位于西安市周至縣的陜西楊氏農業發展有限公司,通過視覺檢測的獼猴桃實現了精細化分選。新華社記者 李一博 攝

陜西楊氏農業發展有限公司的分選包裝一體機上,獼猴桃在彩色和紅外鏡頭下做“全身CT”,按照多重指標,被自動分為28個等級。

公司總經理楊選龍很是感慨:“20多年前剛入行時,最多賣到春節前。現在有了儲藏冷庫,能從霜降忙到第二年5月,每年能賣出2萬多噸呢!”

“我們也曾走過彎路。”周至縣農業農村局局長付毓偉說,當地不少農民曾以種蘋果為生,但因自然條件不匹配、同質化競爭嚴重,蘋果賣不上價,最終只能“忍著淚砍樹”。

1978年,秦嶺野生獼猴桃吸引了專家目光。自那時起,周至人踏上漫漫選育路。如今,農業部門專家每年還會深入秦嶺,尋找優質種源。

匠心耕耘,驚喜不斷。“秦美”“翠香”等20多個優質品種誕生,周至獼猴桃成為國家地理標志產品。目前,當地獼猴桃種植面積43.2萬畝,8.5萬戶種植戶參與其中,帶動32萬人就業。

通過實施九大提升工程,周至已建成貯藏冷庫2680座,現有包裝和深加工企業54家,獼猴桃產業綜合產值達到81億元,逐步實現興業、強縣、富民一體發展。

蘋之匠藝

渭北平原的冬日,寒意襲人。

白水縣一處矮化密植蘋果園里,10余種果園機械輪番上陣。利用冬閑,100多名農機手開啟了一場“農機+農技”的實操培訓。

從上世紀80年代種植的“紅富士”“黃元帥”,到如今自主研發的“瑞陽”“瑞雪”“瑞香紅”,這背后,是追求匠藝的結晶。

西北農林科技大學的“蘋果教授”趙政陽回憶:“上世紀80年代,廣泛種植的喬化果樹高大繁雜,歷經20余載,果樹老化,產量低、優果少,果農們對蘋果失去了信心。”

為扭轉局面,趙政陽團隊建立蘋果試驗站,推廣旱地矮化栽培模式,便于機械化操作。歷經10年鉆研,他們還相繼成功培育出擁有自主知識產權的“瑞陽”“瑞雪”“瑞香紅”蘋果。

??西北農林科技大學教授趙政陽與“瑞雪”蘋果。(資料照片)

果農林秋芳率先試種。“當年我買苗種下,第二年就掛果了。現在到銷售旺季時,一顆蘋果能賣到10多塊。”如今,林秋芳已是遠近聞名的“務果狀元”。

以“三瑞”為代表的品種改變了白水蘋果“論堆賣”的困境,如今,全縣蘋果栽植面積30萬畝,年產量近60萬噸,全產業鏈產值超110億元。

口碑有力量。白水縣潤泉現代農業科技開發有限公司總經理趙存說:“我們按綠色標準種蘋果,去年向東南亞、中東等地出口蘋果2.5萬噸,創匯1.6億元。”

從品種培育到果園管理,從果實收獲到市場銷售,匠藝貫穿白水蘋果產業全程,小小蘋果催生了一張閃亮的地域名片,成為鄉村振興的生動注解。(記者賀占軍、張思潔)

聲明:版權歸原創所有,轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。