地標品牌專題丨移植文脈元素,領略武功獼猴桃的“好功夫”

導讀

自2004年率先開啟農業品牌化研究以來,胡曉云院長及團隊成員十多年來一直持續開展地標品牌的理論研究和實踐探索。

2019年,受農業農村部中國綠色食品發展中心委托,胡曉云老師組建“中國地理標志農產品品牌化研究課題組”并任組長,基于團隊多年的地標品牌化研究,系統梳理地理標志農產品品牌化建設的現狀、方法和模式。

日前,胡老師團隊一行赴北京與中國綠色食品發展中心地標處處長孫志永深入交流課題研究情況,并與中國首部地理標志紀錄片《源味中國》導演及團隊就中國地標農產品的影像化呈現與傳播進行了深入溝通。

地理標志品牌化一直是我們自2004年以來關注的重點課題。十多年來,團隊在理論研究與實踐探索方面都積累了豐富的成果與經驗。在當前中國與歐盟簽署《中歐地理標志保護與合作協定》的背景下,中國的地理標志如何以品牌化的姿態參與國際競爭,成為各地區地標品牌化建設的困惑和挑戰。有鑒于此,本網站特推出地標品牌專題,為各地保護與建設地標品牌提供理論與實踐指導。

本文是地標品牌專題的第七篇文章,題目為《移植文脈元素,領略武功獼猴桃的“好功夫”》,以團隊的實戰案例,闡述武功獼猴桃的品牌升級之路。

胡曉云老師觀點:

移植,其原意是將植物移動到別處種植,是一種科學術語。這里指的是將區域文化或者一定語境范圍的相關文脈移植到地理標志產品身上,體現其獨特的形象、個性、精神氣質、產品利益等。

移植文脈及其元素的基本前提,是其文脈與地理標志產品的生產、工藝等相關特質的匹配度。匹配度越好,說服力越強,傳播效果越高。

原文刊載于“農業品牌研究院”官方微信公眾號

關于文脈品牌的塑造,往期,我們以周至獼猴桃為例進行了詳細分析。今日,筆者以團隊另一力作——武功獼猴桃為例,梳理其在文脈品牌塑造,尤其是移植文脈元素中下的“真功夫”,為中國地理標志產品的品牌化研究提供借鑒。

天生“武功”之名

陜西武功縣位于關中平原腹地,原為古有邰國,因南有武功山(今太白山)、西有武功水(今石頭河)而得名。武功農耕歷史悠久,是農業始祖后稷教民稼穡的圣地,中國農耕文明的發祥地之一。

陜西武功縣生產的武功獼猴桃,是地理標志證明商標。從前,武功獼猴桃在產區的地理生態環境、種植歷史、種植規模、市場影響力等方面,均無法與其周邊的周至獼猴桃、眉縣獼猴桃相比擬。一道考題擺在團隊面前,“綜合實力”略有欠缺的武功獼猴桃,如何另辟蹊徑,用品牌打造的方式填補影響力不足的短板呢?

武功獼猴挑的價值突破口,來源于地域名稱引發的消費聯想。

中國共有2800多個縣級行政單位,雖然武功縣知名度有限,但“武功”一詞足矣讓人過耳不忘,它能夠強烈喚醒中國人的武俠情結。以“武功”一詞作為鏈接武功縣與消費者的天然溝通橋梁,再合適不過。

定義產業“苦功”

團隊通過調研發現,武功獼猴桃具備諸多品牌發展優勢:武功縣是農業始祖后稷教民稼穡的圣地、中國農耕文明的發祥地之一;武功獼猴桃產區,光照充足,全年光照時數為2100小時,為全國獼猴桃產區的最高值;土壤肥沃,有機質含量高出全省產區平均值1.2%;晝夜溫差大,糖分積累多,境內水資源豐富,三條河流同屬渭河水系,潤澤全境。

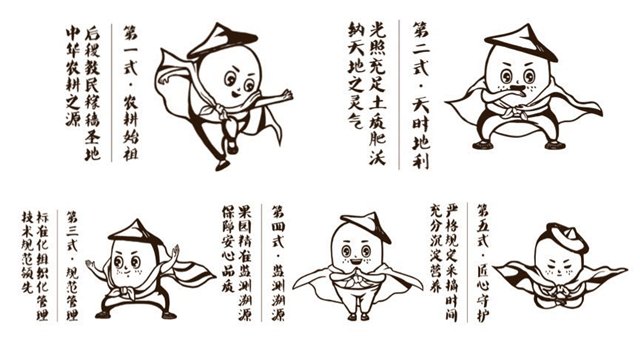

最值得關注的是,武功獼猴桃產業體系發展完善。在經營主體上,武功縣采取龍頭企業、合作社為主導;在渠道建設上,初步實現“互聯網+果業”發展模式;在標準化生產上,出臺《武功獼猴桃標準綜合體》,加強獼猴桃標準化生產;在技術支撐上,積極與西農大等科研單位交流。基于此,提煉出武功獼猴桃的五大價值支撐體系:

農耕始祖:后稷教民稼穡圣地,中華農耕之源

天時地利:光照充足土質肥沃,納天地之靈氣

規范管理:標準化組織化管理,技術規范領先

監測溯源:果園精準監測溯源,保障安心品質

匠心守護:嚴格規定采摘時間,充分沉淀營養

創造“武功小子”

針對消費者對“武功”的文脈聯想,將“武功”這一源自區域名稱的文脈移植到武功獼猴桃的產業與產品身上,確立武功獼猴桃的核心價值,提出品牌口號為:“下功夫,成好果”,并將五大價值支撐進一步提煉為“下功夫”的“一招五式”,闡釋“下功夫,成好果”的具體內涵。

“武功獼猴桃”五大價值支撐

“下功夫,成好果”,“功夫”是核心重點,是和武功縣內外兼具的鏈接點,亦是武功獼猴桃符號創意的出發點。將功夫元素和獼猴桃結合,通過擬人化的表達,進一步加深消費者對武功、對功夫、對品牌核心價值的認知。基于此,創意武功獼猴桃的虛擬品牌代言形象“武功小子”。

武功獼猴桃品牌主形象

練就品牌“真功”

這套品牌設計,為武功獼猴桃產業發展帶來了顯著成效。

2018年初,武功縣政府工作報告顯示,2016-2017一年間,“武功小子”打響了“武功獼猴桃”區域公用品牌,因銷售勢頭好,規模在原有的8萬畝的基礎上擴展到10萬畝,進入“全球百大優質原產地·天貓直供”,成為“亞洲果蔬產業博覽會的2018年度中國最受歡迎的區域公用品牌”前三強。

雖然武功縣地方小,但這里聚集著300多家電商配套企業,大到打包箱,小到貼紙繃帶,還集中有40余家快遞企業,個體網店1200多個。這里具備區域優勢,交通也發達,快遞甚至比江浙成本還低。

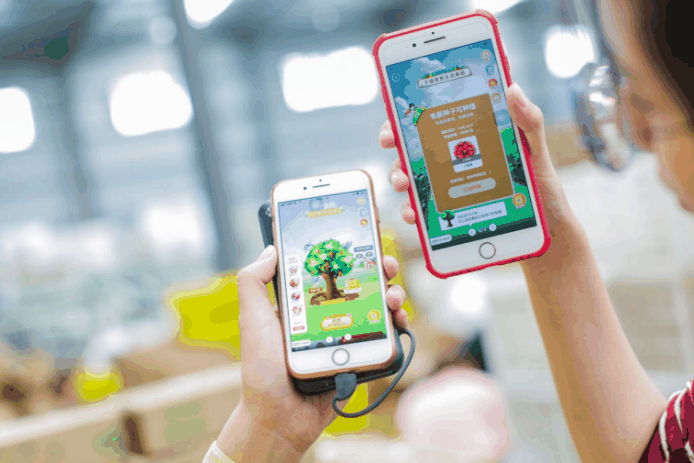

“武功小子”的品牌概念,恰好充分迎合網民年輕化、趣味性的審美,因此在互聯網端反響熱烈。在阿里平臺縣域農產品電商排名中,武功縣排行全國第五、西部第一。2020年4月,武功縣獼猴桃產業帶整體入選阿里巴巴“春雷計劃”首批標桿品牌農業產品帶。如今,僅僅是芭芭農場的直采直銷業務,每月就能為武功縣帶來50萬筆訂單。

芭芭農場頁面

圖片來源于三秦都市報-三秦網

此外,通過與阿里巴巴開展緊密合作,聯動聚劃算、淘寶直播等資源,武功縣電商產業蓬勃發展,小小獼猴桃銷往全國乃至全球。2019年全縣電商年銷售額超40億元,對GDP貢獻率達到10%以上,較2014年增長整整10倍。縣內的電商企業達328家,物流快遞企業為40余家,帶動就業4萬余人。

獼猴桃打包場景

圖片來源于三秦都市報-三秦網

電商直播帶貨場景

圖片來源于三秦都市報-三秦網

結語

從弱勢到強勢,武功獼猴桃的蛻變,離不開品牌的加持。其品牌發展之路,主要是通過移植中華文脈中關于“武功”與“功夫”的慣性想象,實現與武功獼猴桃生產過程中的“下功夫,成好果”的品牌鏈接。進一步,以“比武”的概念,表達品牌的自信,讓“武功小子”更快進入消費市場。

塑造文脈品牌的路徑有很多種,移植文脈元素,恰是其中光彩奪目的一種。諸如“武功小子”這樣的品牌創造,能夠在地域認知與品牌形象之間碰撞出新的火花,賦予地理標志產品新的生命力。

(芒種品牌智庫 章胭胭)